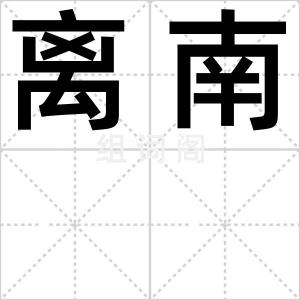

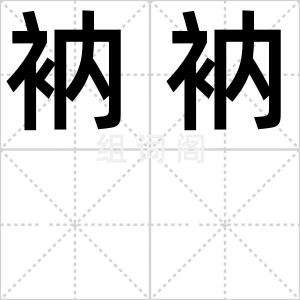

衲衲是什么意思 拼音应该怎么读

| 拼音 | nà nà |

| 书写 | 衲衲 | |

| 基本解释 | 濡湿貌。衲,通“纳”。语本 汉 刘向《九叹·逢纷》:“衣纳纳而掩露。”明 唐寅《题画》诗之五:“百尺松杉贴地青,布衣衲衲髮星星。”查看更多 |

扩展释义

什么是衲衲?

衲衲是一种特殊的僧袍,通常是由棉布或麻布制成的。它的特点是质地凉爽、舒适,并且易于洗涤和穿着。衲衲的形态各异,但通常都有袖子和领子,并且整体比较宽松。在佛教文化中,衲衲是一种非常重要的宗教服饰,被视作僧侣身份的象征。

历史背景

衲衲的起源可以追溯到佛家经典中的“蓝衣会”故事。相传,佛祖在成道之后,曾召集弟子并赐予他们一件蓝色的破布,叫做“菩提衣”,要求他们以此作为僧袍,进行修行。随着时间的推移,菩提衣逐渐演变为衲衲,成为了佛教僧侣的主要服装之一。在xx,衲衲文化的发展始于南北朝时期,隋唐时期达到鼎盛,唐代几乎所有的僧侣都穿着衲衲。

衲衲的种类

衲衲不仅在样式和颜色上存在差异,不同的宗派也有自己特定的穿着方式和规矩。主要的种类有:五衲衲、普贤衲、皈依衲、跋堀衲、雨僧衲等。其中最为常见的是五衲衲,它的名称源于其由五块布拼接而成。五衲衲在古代被视为僧侣修行的起点,只有穿上五衲衲才能真正成为一名僧人。

综上所述,衲衲作为佛教文化的重要组成部分,有着深厚的宗教和历史意义。在现代,尽管僧侣们的服饰多样化,但衲衲仍然以其传统的形式得到保存和传承,成为了xx佛教文化的重要一环。

声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系我们进行举报,本站将立刻删除。